放射能と闘う保育者たち 原町聖愛こども園の7年 (5完)

発信/手を携え経験後世に 河北新報 7.12

【写真】クロアチアで開かれた「OMEP」世界大会で発表する遠藤園長=17年6月

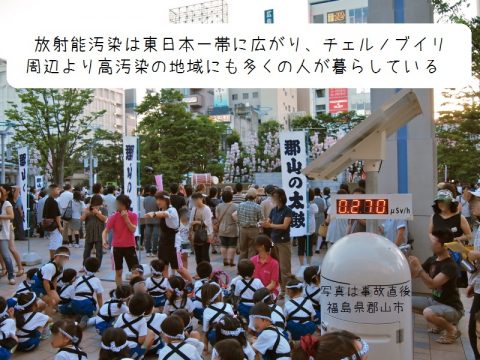

東京電力福島第1原発事故から7年。原発から24.5キロ地点にある「社会福祉法人ちいろば会 原町聖愛こども園」(福島県南相馬市)は、放射能汚染によって自然との触れ合いをメインとしていた保育を奪われた。泥団子が作れない、よく転ぶ。外遊びが存分にできなかった子どもたちには異変が現れた。安全を守るにはどうするべきか。自らに問いながら必死に子どもたちと向き合ってきた保育者たちの7年間を追う。

<静まり返る会場>

原町聖愛こども園(南相馬市)の遠藤美保子園長(66)は5月下旬、仙台市内であった一般社団法人日本保育学会第71回大会で壇上に立った。「東京電力福島第1原発事故による放射能汚染は、子どもから遊びの面白さが詰まった豊かな自然を奪った」。遠藤園長の発表に会場内は静まり返った。

テーマは「7年間引かない津波“放射能汚染禍”を保育現場でどう乗り越えるか」。原発事故後の保育内容、子どもたちの異変を紹介した。

「行動制限は、好奇心旺盛な心にブレーキをかけた。遊ぶ楽しみを奪って子どもを守るのではなく、環境整備をして安心して遊べる場を作って守ろうと方向転換した」。自分たち保育者が子どもたちのために何ができるのか、悩んだ末の方針転換だったことを淡々と語る。

最後は「園庭に川を作ったことで、葉を魚に見立てた釣り遊びや小石投げなど、子どもたち自身が遊びを見つけるようになり、ようやく豊かな遊びが戻ってきた。自然に勝る教材はない」と締めくくった。

<進む風化 危機感>

日本保育学会で話すのは2016年度に続き2度目だ。「地元でも最近、放射能について話す人がいなくなった。みんな不安を感じながらも、なんとなく生活している。このままだと原発事故がなかったことにされる」と危機感を持つ。

11年10月に現地で保育を再開した後、支援者やボランティア、研究者、一般の人、ありとあらゆる人が全国からやって来て園に出入りした。

「何も流されなくてよかった」「除染して元通りになった」「大変と言っているが、立派な園庭があるじゃないか」。遠藤園長が現状を説明しても、心ない言葉を投げ掛ける人がいた。

「分かってもらえない人に話すむなしさが募った。話すのが嫌になり、口を閉ざした時期もある」と遠藤園長は打ち明ける。

でも、後押ししてくれる「仲間」ができた。園が加盟するキリスト教保育連盟東北部会の支援活動に、13年に加わった尚絅学院大の研究グループだ。代表の岩倉政城名誉教授は「子どもたちの異変をじかに感じ取ってきたあなたが話さないで誰が後世に伝えるのか」と、遠藤園長の背中を押した。

<欧州反響大きく>

遠藤園長は、国内だけでなく世界にも目を向けた。幼児教育に携わる人々が集う「OMEP(世界幼児教育・保育機構)」世界大会。16年の韓国、17年のクロアチアに続き、今年はチェコに出向き、岩倉名誉教授と共に放射能汚染下での保育について発表してきた。欧州では反響が大きく、発表後に「もっと詳しく教えてほしい」と声を掛けられることが多かったという。

「原発事故は人災。また起きないとも限らないし、放射能の影響はこれから先、何十年にも渡って続く。自分たちの経験を少しでも多くの人に伝えていかないといけない」。遠藤園長は決意する。

何よりも子どもたちが自然の中で自由に駆け回って遊び、成長できる未来を願って、発信し続ける。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。